保佐とは?

「保佐」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が著しく劣っている場合に利用される類型となります。

「保佐」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が著しく劣っている場合に利用される類型となります。

具体的には、日常的な買い物は自分ではできるが重要な行為(たとえば不動産、自動車の売買、自宅増改築など)は自分でできない程度のことを言います。

保佐人は、重要な取引行為(民法§13)に対して同意権・取消権を持ちます。13条以外の行為についての同意権・取消権の設定および代理権の設定には家庭裁判所の代理権付与審判が必要となります。

| 保佐 | |

| 対象者 | 判断能力が著しく不十分な方 |

| 申立て権者 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など |

| 後見人に必ず与えられる権限 | 特定の事項(民法13条1項にあげられている、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項)についての同意権(本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限)、取消権(日常生活に関する行為を除く。) 特定の法律行為(民法13条1項にあげられている同意を要する行為に限定されません。)についての代理権 |

| 資格制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど |

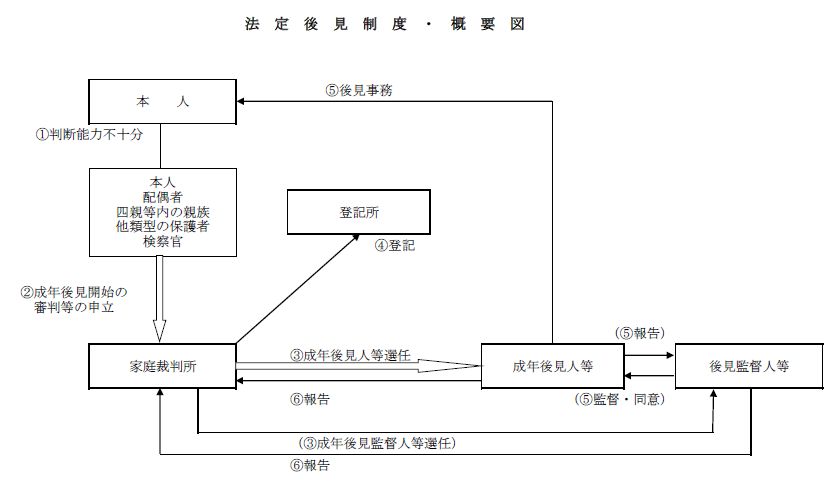

法定後見制度の概要図

法定後見制度の概要はこのようになっております。

クリックすると拡大します↓↓

法定後見開始までの標準的な流れ

東京家庭裁判所後見センターで必要書式などをそろえることが可能です。

後見人の業務は?

1)後見業務に関する記録の作成

・金銭出納帳や預貯金出納帳の作成・記録

2)後見事務経過一覧の作成

・本人の財産管理や身上監護のために行った事務や措置について記録する。

3)後見事務実施交通費・実費一覧表の作成

・後見の事務に必要な費用の支出を記録する。

・領収書・請求書などの整理と保管。保管期間は5年程度

主に請求書、領収書、後期高齢者医療保険料額決定通知書、介護保険料額決定通知書、年金振込通知書、高額介護サービス費、高額医療費等決定通知書、年金現況届、介護保険更新申請書の写し、確定申告書の控えなど

・金融機関などへの届け出〜後見人に就任したことを金融機関へ届け出る。

4)財産管理

・貸金庫などで万全を期す。

5)本人の利益のために判断し行動する。

6)家裁や東京法務局への申請など

・成年後見人の身分を証明する必要があるとき

・本人の氏名、住所、本籍、入院先、成年後見人の氏名、住所に変更を生じたときに報告(上申書)を提出、変更登記申請

・本人財産の処分、遺産分割、相続放棄など財産管理方針を大きく変更するとき、利益相反の場合は特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人の選任申立て、居住用不動産の処分についての許可申立て

・療養看護の方針を大きく変更するとき